日本の武家文化において、将棋と茶の湯は単なる嗜みや娯楽を超えた存在でした。これらは武士の精神性を育み、教養を高める重要な文化的営みとして発展してきました。本記事では、日本の歴史の中で武士たちがどのように将棋と茶の湯を取り入れ、それらが武士道の精神形成にどのような影響を与えたのかを探ります。現代にも連なるこれらの伝統文化が持つ深い意義について、歴史的な観点から紐解いていきましょう。

茶の湯の歴史と武家文化への浸透

茶の湯は単なる飲み物を超え、日本の精神文化を形作る重要な要素となりました。鎌倉時代から江戸時代にかけて、どのように茶の湯が武士階級に受け入れられ、発展していったのかを見ていきましょう。

鎌倉時代における茶の湯の萌芽

鎌倉時代、抹茶は禅僧によって中国から日本に伝えられました。当初は薬として用いられていた茶は、次第に武士階級にも広まっていきます。興味深いことに、鎌倉幕府の将軍・源実朝が二日酔いに茶が効いたという逸話も残されており、これが武士の間で茶が広まるきっかけの一つになったと言われています。

茶はその覚醒作用から、長時間の座禅や修行に励む禅僧たちにとって重要な飲み物でしたが、やがてその効能は武士たちにも認められるようになりました。精神を集中させる効果があるとされ、武士たちの間でも次第に茶を嗜む文化が根付いていったのです。

室町時代の茶の湯の発展

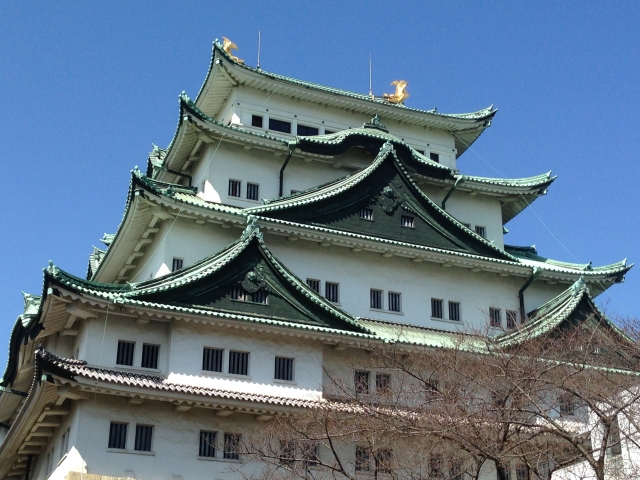

室町時代になると、足利義政が侘び茶を奨励し、茶の湯は武家社会により深く浸透していきました。義政は銀閣寺を建立し、禅の思想に基づいた侘び茶を広めることに尽力しました。この時代には、佐々木道誉のような武将が「闘茶」(茶の産地を当てる競技)に関心を持ち、茶の湯は多様な形で武家社会に受け入れられていきました。

足利将軍家や有力な守護大名たちは宇治の茶園を所有するようになり、良質な茶葉の確保に努めました。茶の湯は武家の社交の場としても機能するようになり、政治的な意味合いも帯びるようになっていったのです。

戦国時代の茶の湯:精神修養の場として

戦国時代に至ると、千利休によって侘び茶が大成され、茶道は武士の精神修養の場として確固たる地位を築きました。利休は「わびさび」の美学を茶道に取り入れ、簡素さや自然の美しさを尊重する精神を重視しました。「和敬清寂」(和やかに敬い、心を清め、静かに寂びを楽しむ)という理念は、茶道の根本精神として確立され、武士たちの内面的成長を促しました。

戦乱の時代において、茶の湯は武士たちが戦いの緊張から一時的に解放され、心の平静を取り戻す重要な手段となりました。茶会は戦の合間にしばしば開かれ、武士たちは茶を楽しむことで心の安らぎを得ると同時に、自己を見つめ直す機会としても活用しました。また、敵対関係にある武士同士が茶会の場で和解することもあり、茶の湯は緊張関係を和らげる外交の場としても機能したのです。

江戸時代の茶の湯:武家茶道の確立と普及

江戸時代に入ると、武家茶道が本格的に発展し、大名の社交や政治の場として重要な役割を果たすようになりました。徳川幕府では、将軍が主催する茶会が大名にとって重要な社交・政治の機会となり、茶の湯の作法に通じていることは、武士としての教養の証とみなされるようになりました。

古田織部をはじめとする茶人たちが武家茶道を体系化し、武士の生活様式に合わせた茶の湯のあり方が確立されていきました。武家茶道は、千利休のわび茶を基本としながらも、武士らしい所作や作法が加わった独特なスタイルへと発展していきました。例えば、茶道具を清める布である「袱紗」は、通常は左に付けるものですが、武士は刀を左に差しているため右に付けるといった具合に、武士の生活に適した形で茶道が実践されたのです。

将棋の起源と武士文化への影響

将棋は、戦略的思考を養う知的な遊戯として、武士の間で広く親しまれてきました。その起源から江戸時代における発展まで、将棋が武士文化にどのように影響を与えたのかを見ていきましょう。

将棋の起源と日本への伝来

将棋の起源は古代インドのチャトランガにあるとされています。チャトランガは各地の文化に合わせて変化しながら世界中に広まり、中国を経由して日本にも伝わりました。日本に将棋が伝来したのは平安時代と考えられており、当初は貴族が宮中で楽しむ遊戯として位置づけられていました。

平安時代の文献『新猿楽記』には将棋に関する記述があり、この時代にはすでに将棋が日本社会に定着していたことがうかがえます。1993年に奈良市の興福寺旧境内から出土した将棋の駒は、日本最古の将棋資料とされており、平安時代末期から鎌倉時代初期のものと推定されています。これらの発見から、将棋は貴族文化から次第に武家社会にも浸透していったことが分かります。

戦国時代の将棋:武士の娯楽と教養として

戦国時代になると、将棋は武士の娯楽として広く普及し、戦略的思考を養う教養として重要視されるようになりました。多くの城跡から将棋盤や駒が出土しており、戦国大名たちが将棋を好んでいたことが分かります。戦国の世にあって、将棋は戦場での戦術を模した知的戦いとして、武士たちの戦略的思考力を高める役割を果たしていました。

一方で、家臣が賭け将棋に熱中するあまり職務を怠ることを防ぐため、領内で将棋を禁じた武将もいました。しかし、中国から伝わった「琴棋書画」(琴を弾き、碁や将棋を打ち、書を書き、絵を描くこと)という教養思想の影響もあり、多くの武将が教養として将棋を嗜むようになっていったのです。

江戸時代の将棋:将棋所の設立と庶民への普及

江戸時代に入ると、徳川家康が将棋所を設立し、プロ棋士が誕生するなど、将棋界は大きく発展しました。家康自身も将棋を愛好しており、京都で名を馳せていた大橋宗桂を江戸に招き、初代将棋所としたことで、将棋の地位向上に貢献しました。

また、幕府は将棋を保護・奨励する政策をとり、将棋界の発展を後押ししました。この時代に、現在の将棋とほぼ同じルールが確立され、「持ち駒」の使用という日本将棋の独自の特徴も定着しました。さらに、将棋は武士だけでなく庶民にも広まり、江戸時代後期には将棋は国民的な遊戯として定着していったのです。

武士道と茶の湯・将棋の精神性

茶の湯と将棋は、単なる娯楽や文化活動を超えて、武士道の精神形成に大きな影響を与えました。それぞれがどのように武士の精神性と結びついていたのかを探ります。

茶の湯の精神:一期一会と武士道の礼儀

茶の湯における「一期一会」(一生に一度の出会い)の精神は、武士道の礼儀作法と深く結びついていました。茶の湯では、亭主と客の間の絆を大切にし、その場その瞬間を貴重なものとして全力を尽くすことが求められます。これは、いつ命を落とすか分からない武士にとって、日々の生活を大切にする精神と共鳴するものでした。

茶の湯の作法は、静寂、尊敬、象徴的な浄化などの要素を組み合わせた文化的活動であり、禅の哲学に深く根ざしています。茶室に入る際の躙口(にじりぐち)は、武士が身分の高低に関わらず頭を下げて入ることを強いる仕掛けであり、茶室内では身分や地位を離れて人として対等に向き合うことを意味していました。

また、茶の湯の修練を通じて培われる集中力や冷静さは、戦場での武士の振る舞いにも活かされました。茶の湯の精神は、武士が命のやり取りをする緊張感の中でも、常に平静を保ち、適切な判断を下す助けとなったのです。

将棋の精神:戦略的思考と判断力の鍛錬

将棋は、戦略的思考や判断力を鍛える手段として、武士の精神修養の一環として重視されました。将棋は、刻々と変化する盤面に対応し、相手の出方を読み、最適な一手を選ぶ必要があります。この思考プロセスは、戦場で敵の動きを予測し、最適な戦術を選択する武士の能力と直結していました。

将棋の駒の動きには、武士の理想的な振る舞いが象徴されているとも言われています。例えば、「王将」は後方に控え、「金将」や「銀将」がそれを守るように前線で戦う構図は、大将と家臣の関係を表していると解釈されてきました。また、一度取った駒を自分の駒として使える「持ち駒」のシステムは、敵将を味方につける戦国時代の駆け引きとも重なるものでした。

武士たちは将棋を通じて、冷静な判断力、先を読む力、臨機応変な対応力を養いました。これらの能力は、戦場のみならず、政治や外交の場でも活かされる重要なスキルだったのです。

著名な武将と茶の湯・将棋

歴史上の著名な武将たちは、茶の湯や将棋とどのように関わっていたのでしょうか。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の事例を通して、彼らがこれらの文化をどのように政治や権力の道具として活用していたかを見ていきましょう。

織田信長と茶の湯:権力の象徴としての利用

織田信長は茶の湯を政治的に巧みに利用し、茶道具を権力の象徴として位置づけました。信長は「名物狩り」と呼ばれる活動を行い、各地の大名や寺社から名高い茶道具を没収しました。これは単なる収集活動ではなく、相手の権威を奪い取る政治的な行為でもありました。

また、信長は茶会を外交の場として活用し、各地の領主との交渉の機会としました。家臣に対しても茶道具を褒美として与え、茶会開催の許可を与えることで、恩恵と統制を同時に行いました。茶の湯は信長にとって、自らの権力を誇示し、家臣を統制する重要な手段だったのです。

豊臣秀吉と茶の湯:政治利用と利休の重用

豊臣秀吉は千利休を重用し、茶の湯を政治的に活用した代表的な武将です。秀吉は黄金の茶室を設計させるなど、茶の湯を通じて自らの権威と富を誇示しました。また、1587年に開催された北野大茶湯では、身分の高低に関わらず誰でも参加できるという前代未聞の茶会を開き、自らの寛大さをアピールしました。

秀吉は茶の湯の政治的な側面を最大限に活用しましたが、利休の侘び茶の精神と秀吉の権威主義的な茶の湯の利用方法には根本的な違いがありました。最終的に秀吉は利休に切腹を命じることになりますが、これも茶の湯をめぐる政治的な駆け引きの一環だったと考えられています。

徳川家康と将棋:将棋所の設立と棋士の支援

徳川家康は将棋を愛好し、積極的に将棋界の発展を支援しました。家康は京都で名を馳せていた大橋宗桂を江戸に呼び寄せ、初代将棋所としました。これにより、それまで京都中心だった将棋界は江戸にも根を下ろし、全国的な発展を遂げることになりました。

家康は自身も将棋の愛好者で、水無瀬兼成に多くの将棋駒を発注しており、水無瀬駒の愛好家としても知られています。家康の将棋に対する保護と奨励は、将棋が武士の教養として確立される大きな要因となり、江戸時代を通じて将棋文化が花開く基盤を作ったのです。

まとめ

将棋と茶の湯は、日本の武家文化の中で重要な位置を占め、武士の精神性や教養を深める役割を果たしてきました。茶の湯は「一期一会」の精神を通じて武士に内面的な平静さと礼節を教え、将棋は戦略的思考と判断力を鍛える場として機能しました。

織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった歴史上の著名な武将たちは、これらの文化活動を単なる趣味や娯楽としてだけでなく、政治的な手段としても巧みに活用しました。彼らにとって茶の湯や将棋は、権力の象徴であり、外交の場であり、家臣を統制する手段でもありました。

現代においても、茶の湯と将棋は日本文化の象徴として受け継がれています。茶道の「和敬清寂」の精神や将棋の戦略的思考法は、ビジネスや日常生活にも活かされるものであり、これらの伝統文化が持つ本質的な価値は今なお色あせることはありません。

武家文化に息づいた将棋と茶の湯は、単なる過去の遺物ではなく、現代の日本人の精神性や行動様式にも深く根付いているのです。これからも、これらの文化は日本の伝統として大切に継承され、新たな時代に合わせて発展していくことでしょう。

| 文化 | 役割 | 精神性 |

|---|---|---|

| 茶の湯 | 精神修養、社交、政治利用 | 和敬清寂、一期一会 |

| 将棋 | 戦略的思考の訓練、教養 | 戦略的思考、判断力 |