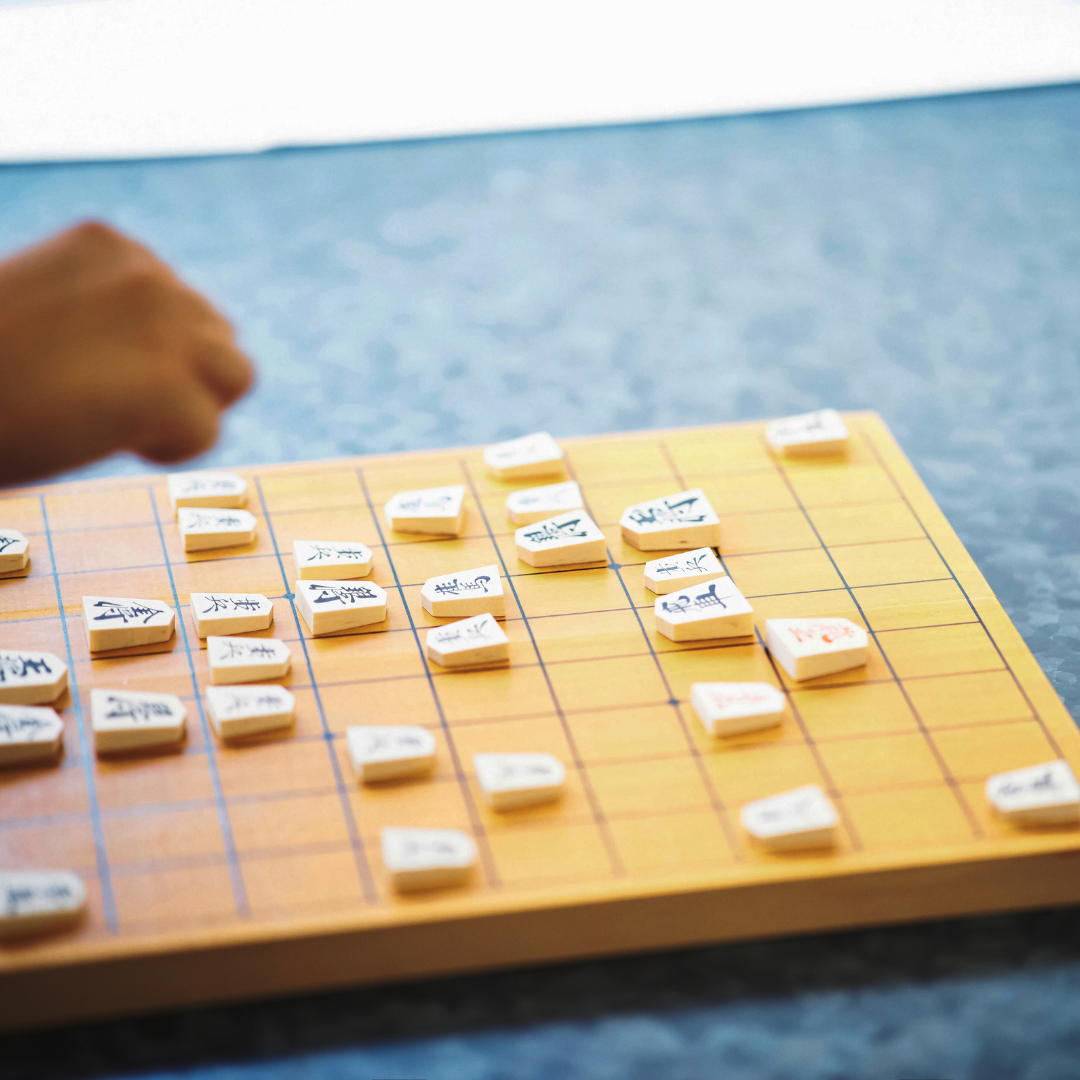

将棋の学習方法として古くから重視されてきた棋譜並べは、プロ棋士や強豪アマチュアが指した対局の記録(棋譜)を見ながら、実際に将棋盤に駒を並べてその進行を追体験するものです。一見すると単なる模倣のように思われがちですが、正しい方法で行うことで、棋譜並べは単なる真似事から脱却し、創造的な学習へと昇華します。それは、より深い理解と戦略的思考を育むための重要な手段となり得るのです。

本記事では、棋譜並べが持つ意義と、あらゆるレベルの将棋愛好家がその効果を最大限に引き出すための効果的なアプローチについて解説します。初心者の方にはゲームの流れを掴む第一歩として、中級者以上の方には複雑なプロの戦略を理解するための鍵として、棋譜並べがどのように役立つのかを探ります。

棋譜並べの意義と効果的アプローチ

棋譜並べは、単に過去の対局を再現するだけでなく、将棋の腕前を向上させるための多岐にわたる効果をもたらします。正しく取り組むことで、技術的な向上だけでなく、将棋に対する洞察力も深まります。その本質と効果的なアプローチを理解することが、学習効果を最大化する第一歩となります。

棋譜並べがもたらす3つの上達効果

棋譜並べは、将棋の技術を多角的に向上させるための有効な手段です。まず、一局の流れを理解する上で非常に役立ちます。序盤における戦型選択や玉の囲い方から始まり、中盤での仕掛けや主導権争い、そして終盤の詰みや詰まざるやの攻防に至るまで、一局全体の流れを俯瞰的に捉えることができるようになります。

基本的な駒組みである金銀三枚による守りや、飛車・角・銀・桂を使った攻めの形、駒の交換のタイミングやその後の活用方法、相手の玉をどのように追い詰めていくのかといった、将棋の根幹となる要素を新たな視点から理解できるようになるでしょう。これは、あたかも脳内に将棋盤を構築するような、ゲーム全体を把握する能力の向上に繋がります。

次に、符号を読む能力が自然と身につくという効果があります。将棋の棋譜は、▲7六歩△8四歩といった特有の符号で記録されています。初心者の方の中には、これらの符号の意味がなかなか理解できないという方もいるかもしれません。しかし、実際に棋譜を見ながら駒を動かす棋譜並べを続けるうちに、盤面全体を使った練習を通じて、あらゆる局面における符号に自然と反応できるようになります。

そして、攻めや守りの手筋が身につくことも、棋譜並べの重要な効果の一つです。プロ棋士の指し手には、効果的な戦術である手筋が豊富に詰まっています。特に注目すべきは、歩を使った攻めと受けのテクニックです。後の展開を予測して歩を突き捨てて攻めたり、垂れ歩や継ぎ歩で相手の陣形に圧力をかけたり、底歩や中合いの歩で自陣を守ったりするなど、歩を上手に使えるようになることは、攻守両面での実力向上に直結し、勝利への道を切り開きます。

単なる「真似」で終わらせない心構え

棋譜並べが単なる模倣で終わってしまうという懸念はもっともです。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、受け身に棋譜を再現するのではなく、各手の意味や意図を積極的に考えながら行うことが重要です。プロ棋士の何気ない一手にも、深い戦略的意図が込められていることが多いのです。

近年では、AIが示す手が将棋界に大きな影響を与えていますが、初心者の段階では、AIが推奨する複雑な手を鵜呑みにするのではなく、その背景にある理由を理解することが大切です。まずは、棋譜全体の「流れ」や「筋」といった大局観を掴むことを意識し、細部にこだわりすぎずに進めるのが良いでしょう。

同じ棋譜を何度も繰り返し並べることも、理解を深める上で非常に有効です。一度並べただけでは気づかなかった点や、新たな発見があるかもしれません。そして、棋譜並べで学んだことを実際の対局で試すことで、その手の意味や効果を肌で感じ、より深い理解へと繋げることができます。

プロ棋士の棋譜並べエピソードから学ぶ

プロ棋士たちがどのように棋譜並べを活用してきたかを知ることは、私たちにとって貴重な学びの機会となります。かつて、インターネット中継などがなかった時代には、棋譜並べがプロの将棋を研究する主要な手段でした。

プロ棋士の中には、特定の棋士の棋譜を集中的に並べることで、その棋士の指し手の感覚を身につけようとしたり、自身の得意戦法に関する棋譜を繰り返し練習することで、その戦法を深く理解しようとしたりする例があります。

また、近年では、AIを使ってプロの棋譜を分析し、その結果を踏まえて棋譜並べを行うという新しいアプローチも登場しています。多くのプロ棋士が、将棋盤と駒を使って実際に手を動かすことの重要性を指摘しています。指先が感覚を覚え、それが実戦での一手を生み出すことに繋がるという考え方です。

「量」と「質」のバランス – 効率的な学習法

棋譜並べにおける「量」と「質」のどちらを重視すべきかという議論は長年続いています。初心者の方には、まず多くの棋譜に触れることで、将棋全体の流れや基本的なパターンを掴むことが推奨されます。最初は手の意味が分からなくても、数をこなすうちに自然と感覚が養われていくことがあります。

一方、中級者や上級者になると、単に多くの棋譜を並べるだけでなく、一つ一つの手の意味を深く考え、その背景にある戦略や戦術を分析する「質」がより重要になってきます。

また、「高速棋譜並べ」と呼ばれる、短時間で多くの棋譜を並べる練習法も、将棋の感覚を磨く上で有効な手段として知られています。重要なのは、自分のレベルや目的に合わせて、「量」と「質」のバランスを調整することです。同じ棋譜を繰り返し練習することで、より深い理解が得られることも忘れてはなりません。

初心者のための基本的な棋譜並べ方

初めて棋譜並べに挑戦する初心者の方に向けて、基本的な方法と注意点を紹介します。最初のステップで正しい習慣を身につけることが、将来の上達への重要な土台となります。

初めての棋譜並べで選ぶべき対局

初心者が最初に選ぶべき棋譜は、手数が短いもの(80手程度まで)がおすすめです。あまりにも長い棋譜を選ぶと、途中で挫折してしまう可能性があります。プロ棋士の棋譜を選ぶのが良いですが、序盤の基本的な戦略が分かりやすく、複雑な変化が少ないものが望ましいでしょう。

自分の興味のある棋譜、例えば好きな棋士の棋譜や、自分がよく使う戦法、あるいはこれから学びたい戦法の棋譜を選ぶのも良いでしょう。また、解説が付いている棋譜を選ぶことで、手の意味や背景にある考え方を理解する助けになります。

棋譜は、将棋雑誌や書籍、インターネットの将棋データベースなどで見つけることができます。特に、自分が使う戦法側の棋士が勝利している棋譜を選ぶと、優勢になってからの勝ち方を学ぶ上で参考になります。

1日15分からはじめる棋譜並べ習慣

棋譜並べを習慣にするためには、まず1日15分といった短い時間から始めるのがおすすめです。毎日決まった時間に棋譜並べを行うなど、日々のルーティンに組み込むと継続しやすくなります。最初は短時間でも、毎日続けることの方が重要です。無理のない範囲で、少しずつ時間を増やしていくと良いでしょう。

最近では、スマートフォンアプリ(例:ぴよ将棋)などを使って、手軽に棋譜並べを行うこともできます。ちょっとした空き時間を利用して、気軽に始められるのが魅力です。

棋譜の記録方法と復習のコツ

棋譜を記録する方法としては、実際に将棋盤と駒を使って並べる方法と、将棋ソフトやアプリを利用する方法があります。将棋盤を使う方法は、駒の動きを立体的に捉えやすく、変化手順などを検討する際にも便利です。一方、将棋ソフトやアプリは、場所を選ばずに手軽に利用できるというメリットがあります。

棋譜並べを行った後は、定期的に復習することが大切です。特に、並べていて興味を持った局面や、理解が難しかった手などを中心に振り返ると良いでしょう。学んだことや気づいた点をメモしておくと、後で見返す際に役立ちます。同じ棋譜を繰り返し並べることで、新たな発見やより深い理解に繋がることもあります。

中級者のための棋譜選びと分析法

ある程度将棋に慣れてきた中級者の方は、さらに効果的に棋譜並べを行うために、棋譜の選び方や分析方法を工夫してみましょう。この段階では、より深い理解と分析が可能になり、より高度な学習が期待できます。

自分の棋風に合った棋譜の選び方

中級者になったら、自分の棋風を意識して棋譜を選ぶと、より学習効果が高まります。例えば、自分が攻めの将棋が好きなら、積極的に攻めるタイプの棋士の棋譜を選んだり、逆に受けの将棋を得意とするなら、守りの堅い棋士の棋譜を選んだりすると良いでしょう。

また、自分が現在使っている戦法や、これから学びたいと思っている戦法を中心に棋譜を選ぶのも効果的です。自分より少しだけ強いレベルの棋士の棋譜を参考にすると、より実践的な学びが得られるでしょう。

様々な時代の棋譜や、異なる棋風の棋士の棋譜を研究することで、視野が広がり、総合的な棋力向上に繋がります。

定跡書と棋譜並べの併用テクニック

序盤の戦略を学ぶ上で重要な定跡書と棋譜並べを組み合わせることで、より効果的に学習を進めることができます。定跡書で特定の戦法を学んだ後、実際にプロの対局でその戦法がどのように展開されているかを棋譜並べで確認します。

棋譜並べを通じて、定跡書だけでは分からない、その後の具体的な中盤や終盤の指し方を学ぶことができるでしょう。また、定跡書に載っていないような、プロならではの工夫や新しい変化を発見することもあります。特定の定跡における注意点や、陥りやすい罠などを棋譜から学ぶことも可能です。

分岐点での「考える棋譜並べ」の実践

単に棋譜を再現するだけでなく、対局の重要な局面(分岐点)で一度立ち止まり、次の手を自分で考えてみるという「考える棋譜並べ」を実践してみましょう。プロ棋士がなぜその手を選んだのか、自分ならどう指すかを比較検討することで、より深く将棋を理解することができます。

自分の考えた手が実際の指し手と違っていた場合、その理由を分析することで、新たな発見や学びが得られるでしょう。将棋ソフトやオンラインの解析ツールなどを活用して、自分の考えた手とプロの指した手を比較し、評価値などを参考に検討するのも有効です。これは、受け身の学習から能動的な学習への転換を促します。

局面を他人に説明してみるという「ティーチングテクニック」も、理解を深める上で役立ちます。

疑問手順と変化図の検討方法

棋譜を並べている際に、自分が予想していた手と違う手が出てきたり、理解に苦しむような手(疑問手順)に出会うことがあります。このような手は、深く掘り下げて検討する絶好の機会です。

将棋ソフトを使って、その局面から別の可能性のある手(変化図)を検討してみましょう。なぜプロはその手を選んだのか、他の手ではどうなるのかを比較することで、その手の持つ意味合いや戦略的な意図が見えてくることがあります。AIによる解析を利用すれば、プロの指し手であっても、必ずしも最善手ではない可能性も考慮に入れることができます。

棋譜並べを深化させる「なぜ」の思考

棋譜並べの効果をさらに高めるためには、表面的な手の動きを追うだけでなく、その背後にある「なぜ」という思考を深めることが重要です。この思考プロセスが、単なる模倣から創造的な学習への転換点となります。

一手ごとの意図を考える習慣づけ

棋譜に出てくる一手ごとに、「なぜこの手が指されたのか?」と自問自答する習慣をつけましょう。その手がもたらす直接的な戦術的効果だけでなく、より大きな戦略目標との関連性も考慮します。

盤面全体の駒の配置や、今後の展開の可能性などを踏まえ、その手がどのような意味を持つのかを深く考えることが大切です。一見すると何気ない一手にも、相手の狙いを牽制したり、自分の陣形を強化したり、将来の攻めの布石となっていたりするなど、様々な意図が隠されているものです。

指し手の背景にある戦略を読み解く

個々の指し手は、しばしばより大きな戦略の一部として存在します。対局者それぞれがどのような戦略で臨んでいるのか(例:特定の弱点を攻撃する、堅固な囲いを築く、中央を制圧する)、そしてそれぞれの指し手がその戦略の実行にどのように貢献しているのかを読み解くように努めましょう。

また、対局が進むにつれて、両者の戦略がどのように相互作用し、変化していくのかを観察することも重要です。

「名人の一手」を自分のものにする方法

過去の偉大な棋士(名人)たちの棋譜を研究することは、非常に刺激的で教育的です。彼らの指した「名人ならではの一手」と呼ばれるような独創的で深い意味を持つ手を、単に記憶するのではなく、その背景にある将棋の原則や考え方を理解するように努めましょう。

そして、完全に同じ状況ではなくとも、学んだ原則を自分の将棋に応用することを意識してみましょう。異なる時代の名人の棋譜を研究することで、将棋の戦略がどのように進化してきたのかを知ることもできます。

デジタル時代の棋譜並べ革命

現代では、将棋学習の環境は大きく変化し、デジタルツールを活用した棋譜並べが新たな可能性を切り開いています。テクノロジーの進化は、従来の棋譜並べ方法に革命をもたらし、より効率的で深い学習を可能にしています。

棋譜管理ソフトの効果的な活用法

将棋倶楽部24の棋譜保存機能や、SHOGI GUI、激指、やねうら王といった棋譜管理ソフトは、棋譜並べをより効率的かつ効果的に行うための強力なツールとなります。これらのソフトを使えば、棋譜を簡単に記録、再生、分析することができます。

一手ごとの移動や変化手順の検討、注釈の追加なども容易に行えます。また、自分が研究した棋譜を整理して保存し、進捗状況を管理するのにも役立ちます。

オンライン棋譜データベースの使いこなし

インターネット上には、オンラインの将棋棋譜データベース(例:Shogi DB2、Lishogi、将棋倶楽部24)が豊富に存在します。これらのデータベースを利用すれば、プロの棋譜はもちろん、アマチュアの対局記録まで、膨大な数の棋譜を簡単に見つけることができます。

対局者名、戦型、結果などの条件で検索することも可能で、自分の学習目標や興味に合わせて、最適な棋譜を選ぶことができます。

AIによる解析と人間の直感の融合

近年、将棋AI(例:水匠、elmo、AlphaZero)の進化は目覚ましく、これらのAIを活用することで、棋譜並べから得られる学びをさらに深めることができます。AIは、人間が見落としがちな強力な一手や、複雑な戦術的・戦略的なニュアンスを明らかにすることができます。

ただし、AIの示す手を鵜呑みにするのではなく、その理由を理解することが重要です。AIの客観的な分析と人間の直感や理解を組み合わせることで、よりバランスの取れた将棋観を養うことができるでしょう。

「完全棋譜並べ」のように、AIがプロの棋譜の疑問手を修正した棋譜を研究するという新しい方法も登場しています。

デジタルとアナログのハイブリッド学習法

デジタルツールの利便性と、実際に盤と駒を使うアナログな学習方法のメリットを組み合わせることで、より効果的な学習が期待できます。例えば、ソフトウェアで棋譜を分析し、重要な局面や変化手順を把握した後、実際に将棋盤に駒を並べて体感することで、記憶の定着を促し、空間認識能力を高めることができます。

印刷した棋譜を使って、じっくりと集中して研究するのも良いでしょう。

実戦に活かす棋譜並べの応用術

棋譜並べで得た知識や感覚を、実際の対局で活かすための応用的な方法を紹介します。学んだことを実践の場で活用することで、より深い理解と実力の向上につながります。

対局前の相手研究としての棋譜並べ

もし対局する相手の過去の棋譜を入手できるなら、それを研究することで、相手の棋風、得意な戦法、よく使う戦略などを把握することができます。特に最近の対局を調べることで、現在の相手の傾向を知ることができます。

これらの情報を基に、対局でどのような戦略で臨むべきか、相手の出方をどのように予測し、対策を立てるかを考えることができます。

自戦記の作成と振り返りの重要性

自分の指した将棋の棋譜(自戦記)を作成し、それを棋譜並べの手法で分析することは、自身の棋力向上に非常に役立ちます。自分の指した手をプロの棋譜やAIの推奨手と比較したり、反省点や改善点を見つけたりすることができます。

プロの視点やAIの分析を取り入れることで、自分の弱点や課題を明確に認識し、今後の学習に繋げることができます。

棋譜並べから独自の戦法を生み出す過程

高度なレベルになると、多くの棋譜を深く研究する中で、既存の戦法にはない新しい戦略的アイデアや、斬新な変化を発見することがあります。プロの対局に見られるパターンや微妙なニュアンスを長年観察することで、独自の戦術や戦略を考案する可能性も生まれてきます。これは、棋譜並べの最も高度な応用と言えるでしょう。

まとめ

棋譜並べは、将棋の上達を目指す上で非常に強力な学習ツールです。単なる模倣に終わらせず、一手一手の意味を考え、その背景にある戦略を理解しようと努めることで、棋譜並べは創造的な学習へと進化します。

初心者から上級者まで、それぞれのレベルや目標に合わせて適切な棋譜を選び、効果的な方法で実践することで、必ず棋力向上に繋がるでしょう。デジタル時代の利器も活用しながら、棋譜並べを日々の学習に取り入れ、将棋の世界をより深く探求してみてください。

棋譜並べを長期的な視点で捉え、計画的に取り組むことが重要です。系統的な学習ロードマップを作成し、自分の進度に合わせた棋譜選びを心がけましょう。また、棋譜並べだけでなく、実戦、詰将棋、定跡研究、手筋学習などの他の学習法と組み合わせることで、総合的な棋力向上が期待できます。

一歩一歩着実に進めば、棋譜並べは将棋上達の強力な武器となり、あなたの将棋観をより豊かなものにしてくれるでしょう。